Gli affreschi

Il ciclo pittorico cinquecentesco nella Scoletta del Carmine è stato oggetto di un accurato restauro diretto dal Prof. Gian Luigi Colalucci tra il settembre 1986 e il gennaio 1987, a cura della Sovrintendenza per i beni Artistici e Storici del Veneto e oggi possiamo ammirare il felice esito di tale lavoro.

Presumibilmente l'aula era dipinta anche in epoca anteriore; infatti sotto l'affresco della Natività di Maria i restauratori hanno scoperto tracce di una preesistente decorazione, oggi perduta.

La decorazione fu eseguita da quattro pittori in un arco di tempo piuttosto ampio, almeno cinquant'anni, il tema sviluppato sulle pareti si svolge però secondo un programma unitario.

Le sedici scene sono inquadrate architettonicamente da colonne architravate dipinte, sovrastate da un ricco fregio ornamentale a motivi vegetali con fauni, cartigli e monocromi di soggetto antico.

Le analisi tecniche del fregio che inquadra le cinque scene della parete nord hanno messo in evidenza che questa decorazione fu eseguita per prima, ulteriore conferma del progetto unitario dell'insieme.

Negli affreschi sono esaltate le virtù di Maria, care al culto mariano proprio del Carmelitani:- umiltà, silenzio e preghiera. Fonte di ispirazione sono i Vangeli canonici e apocrifi gli stessi a cui si era ispirato due secoli prima Giotto nella cappella degli Scrovegni.

Il ciclo si articola così: Vita di Gioacchino e Anna (i genitori di Maria), Vita di Maria, Vita di Cristo.

Lettura degli affreschi

La critica pur con qualche incertezza attribuisce gli affreschi della Scoletta ai seguenti pittori padovani: Giulio Campagnola, Domenico Campagnola, Girolamo Tessari detto dal Santo e Stefano dall'Arzere.

I dipinti più antichi sono i quattro riquadri della parete nord, opera di Giulio Campagnola, eseguiti tra il 1505 e il 1507.

La lettura del ciclo di affreschi inizia nell'abside, dietro l'altare, procedendo in senso antiorario.

Rispetto alla tradizionale rappresentazione degli episodi del ciclo mariano mancano gli episodi dell'Annunciazione e delle Nozze di Cana e vi sono delle varianti cronologiche nella successione delle scene.

Seguendo la narrazione, i primi due episodi del ciclo (eseguiti però verso il 1530) si trovano a sinistra, nella parte di abside contigua alla parete nord e sono attribuiti a Girolamo Tessari.

Essi hanno come protagonista Gioacchino, il padre di Maria.

Il primo dei due affreschi Gioacchino cacciato dal tempio è poco leggibile a causa dello spostamento del precedente altare che era addossato alla parete e soprattutto per l'umidità che ne ha rovinato le figure oggi quasi scomparse.

Nel secondo Apparizione dell'angelo a Gioacchino tra i pastori si riscontra da parte dell'autore (Girolamo Tessari) un nuovo un interesse per la spazialità sottolineata dall' importanza del paesaggio.

Il terzo riquadro Incontro alla Porta aurea rappresenta l'incontro tra Gioacchino e la sua sposa Anna che gli annuncia la prossima maternità. A lungo attribuito a Tiziano l'affresco è stato correttamente ricondotto al giovane Domenico Campagnola, suo allievo. La morbidezza dei colori, alcune tipologie femminili e l'ampio paesaggio retrostante la composizione richiamano i Miracoli di S. Antonio che Tiziano dipinse per l'omonima Scuola padovana (1511).

L'affresco è databile al 1520.

1 - Primi tre episodi

Girolamo Tessari dal Santo, Gioacchino cacciato dal tempio

La parte inferiore dell'affresco è andata completamente perduta in corrispondenza dell'altare in origine addossato al muro e anche il resto è poco leggibile a causa dell'umidità che impregnava questa parete.

Malgrado la scomparsa di molte figure è comunque riconoscibile l'episodio che vede Gioacchino espulso dal tempio a causa della mancanza di prole.http://www.carminepd.it/images/storia_arte/scoletta/DSC_0848.jpg

Girolamo Tessari dal Santo,Visione di Gioacchino

Anche questo affresco era molto rovinato da precedenti interventi,addirittura mancava totalmente la testa, ridipinta a olio nel passato.

Gioacchino riceve in visione dall'angelo l'invito a tornare dalla sua sposa che lo renderà finalmente padre.http://www.carminepd.it/images/storia_arte/scoletta/DSC_0850.jpg

Domenico Campagnola, L'incontro di Gioacchino e Anna alla porta aurea, 1520 ca.

I due sposi si incontrano: la vita che germoglia in Anna è simboleggiata dal tronco da cui fuoriesce un ramo verdeggiante. Il dipinto si dispiega dal primo piano dominato dalle figure all'ampio paesaggio che fa da sfondo. Le tre amiche a destra e un giovane pastore inginocchiato sulla sinistra assistono all'incontro.

http://carminepd.it/images/storia_arte/scoletta/DSC_0852.jpg

Di chiara ispirazione tizianesca è anche l'altra opera di Domenico Adorazione dei pastori, affrescata sul tratto di parete oggi facente parte della sacrestia, ma contiguo allo Sposalizio prima della suddivisione dell'aula in due ambienti. I due riquadri affrescati da Domenico Campagnola si distribuivano così simmetricamente ai lati delle quattro scene di Giulio.

I successivi quattro episodi riferibili a Giulio Campagnola sono il nucleo di partenza del ciclo mariano, dipinti tra il 1505 e il 1507, in uno stile che ricorda soprattutto Mantegna e Carpaccio, ma dimostra anche la conoscenza della scuola ferrarese.

Le quattro scene sono inquadrate architettonicamente da colonne che reggono un' architrave sopra la quale si svolge il fregio decorato.

Lo spazio di ogni scena si apre su un paesaggio di fondo.

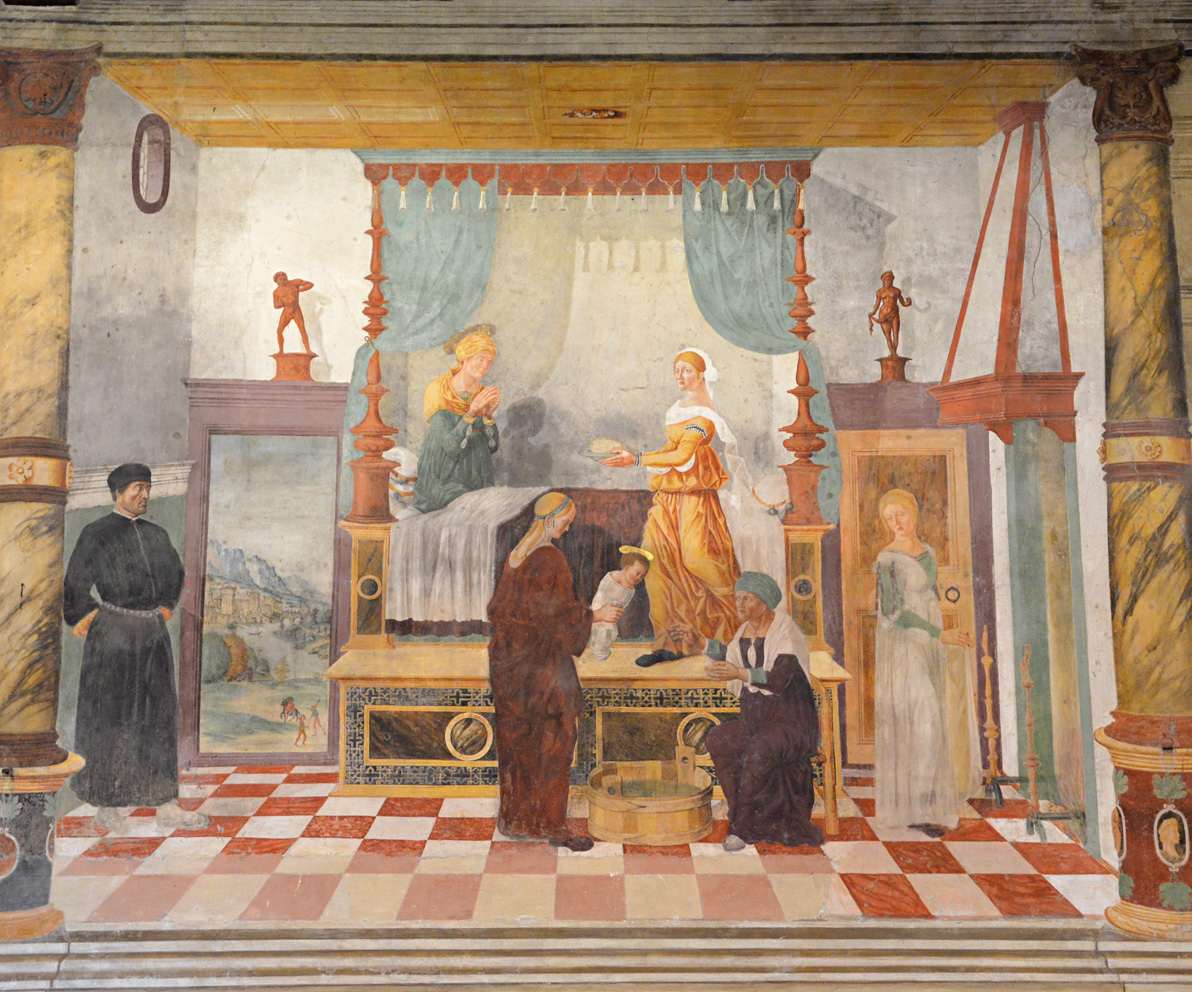

Nascita di Maria Anna è seduta sul letto a baldacchino posto al centro della stanza, mentre ai piedi della predella le ancelle lavano la neonata. Una porta sulla sinistra si apre sul paesaggio di fondo, mentre a destra una finta porta e un alto camino riequilibrano la composizione.

Presentazione di Maria al Tempio rappresenta i genitori che accompagnano Maria bambina al tempio dove riceverà l'educazione. Anche qui due quinte architettoniche scandiscono il percorso dei personaggi dalla prospettiva di abitazioni sulla destra al tempio sulla sinistra.

Educazione di Maria nel tempio mette in evidenza i due momenti dell'educazione della Vergine in servizio al Tempio: a destra sotto una loggia un gruppo di giovani educano Maria ai lavori donneschi, mentre dalla parte opposta altre fanciulle accompagnano Maria alla preghiera presso l'altare.

Benché non esistano documenti in merito, la presenza degli stemmi delle famiglie Grompi e Cumani ai lati della scena della Educazione di Maria ha fatto supporre al Selvatico (1869) che la decorazione avesse avuto inizio grazie alla committenza delle due famiglie in occasione delle nozze di Mario Grompi con Giulia Cumani, ipotesi accolta anche dagli storici successivi. In una recente tesi di laurea sugli affreschi della Scoletta del Carmine (a.a. 2009/2010) la dott.ssa Turra Emanuela ha consultato una serie di testi relativi alle famiglie nobili padovane appurando che i due stemmi appartengono entrambi alla famiglia Grompi (o Grompo). Pertanto la possibile committenza è relativa alla sola famiglia Grompi (o Grompo) e i personaggi nerovestiti che compaiono in questo e negli affreschi adiacenti potrebbero essere membri di questa stessa famiglia nonché confratelli della fraglia.

Sposalizio di Maria sono qui rappresentate le nozze di Maria con Giuseppe, secondo la tradizione apocrifa: quando Maria ebbe dodici anni il sommo sacerdote per ispirazione divina convocò i pretendenti, ciascuno con una verga in mano. Lo sposo prescelto sarebbe stato individuato dalla fioritura della propria verga. Così avvenne per Giuseppe, il più anziano dei convenuti.

2 - Seconda serie

Giulio Campagnola, La nascita di Maria,1505

In ordine logico è la prima delle quattro scene del ciclo, raffiguranti la Vita di Maria. Le scene sono delimitate da colonne reggenti un architrave con soprastante un fregio decorato. La parete viene illusivamente sfondata a fingere l'apertura su uno spazio aperto.

Anna è seduta sul letto sormontato da un ampio baldacchino posto al centro dello spazio, una ancella premurosa le reca il cibo mentre altre due lavano la neonata. Un personaggio nerovestito assiste a lato, forse il committente o un membro della Fraglia.http://www.carminepd.it/images/storia_arte/scoletta/DSC_0854.jpg

Giulio Campagnola, La presentazione di Maria al tempio.

A tre anni Maria viene affidata dai suoi genitori ai sacerdoti perché la educhino Si nota la stessa impostazione architettonica della scena precedente. I personaggi sembrano quasi affrettarsi dagli edifici civili a destra verso il tempio sulla sinistra dove attendono i sacerdoti. In mezzo lo sguardo spazia prospetticamente su un paesaggio naturale di acque e rocce.

http://www.carminepd.it/images/storia_arte/scoletta/DSC_0857.jpg

Giulio Campagnola, L'educazione di Maria nel tempio,1505

Anche qui l'architettura svolge la funzione di scandire lo spazio nei due momenti dell'educazione della Vergine: preghiera e lavoro.

http://www.carminepd.it/images/storia_arte/scoletta/DSC_0859.jpg

Giulio Campagnola, Lo sposalizio di Maria, 1505

La scena è affollata di personaggi che si muovono sotto le arcate del tempio. In posizione sopraelevata sui gradini il sacerdote congiunge le mani di Maria e Giuseppe, intorno i pretendenti e gli astanti colti in varie pose. Non manca - come nelle scene precedenti – l'apertura sul paesaggio lontano, sulla sinistra.

http://www.carminepd.it/images/storia_arte/scoletta/DSC_0861.jpg

Giulio Campagnola, seguendo una tradizione pittorica molto diffusa, rende omaggio ai suoi maestri e sodali rappresentando nei personaggi dei pretendenti una sorta di ritratto di gruppo. 3 - Terzo ciclo Stefano dall'Arzere, Natività, 1560 ca. Natività e adorazione dei pastori. Grande teatralità della composizione che scandisce attraverso la partitura architettonica tre momenti della Natività di Gesù: l'adorazione dei pastori, l'adorazione dei magi, la presentazione di Gesù al tempio. Inginocchiati all'estrema destra partecipano all'omaggio al Salvatore anche due confratelli, forse i committenti del dipinto. http://www.carminepd.it/images/storia_arte/scoletta/DSC_0862.jpg Stefano dall'Arzere, Adorazione dei magi, 1560 ca. http://www.carminepd.it/images/storia_arte/scoletta/DSC_0864.jpg Stefano dall'Arzere, Presentazione di Gesù al tempio, 1560 ca. http://carminepd.it/images/storia_arte/scoletta/DSC_0226.jpg

A destra appare Copernico, testimone degli interessi scientifici di Giulio e della sua cerchia, ma pittore egli stesso, identificato dalla C rovesciata della fibbia della cintura, ai piedi della scalinata Carpaccio, raffigurato come il giovane pretendente che spezza la verga, a sinistra Durer, identificato sia nel confronto con l'autoritratto, sia per la presenza del paesaggio soprastante che richiama l'acquerello di Durer raffigurante la Veduta di Arco, quindi Giovanni Bellini e l'anziano Mantegna che sarebbe morto pochi mesi dopo.Il giovane biondo con il mantello rosso bordato di bianco è l'autoritratto di Giulio.

Secondo una tradizione, la madre sarebbe stata una ebrea tedesca, egli quindi si raffigura con un medaglione arancio bordato di giallo, identificativo degli Ebrei, ma visibile solo a metà, in quanto Giulio era solo mezzo ebreo, essendo il padre cristiano.

Proseguendo la lettura degli affreschi nel senso della narrazione evangelica osserviamo la controfacciata che accoglie gli episodi della Vita di Gesù, opere di Stefano dall'Arzere eseguite intorno alla metà del Cinquecento, quindi più tarde rispetto agli altri affreschi .

Come già detto in precedenza, per le esigenze della Confraternita alla metà del secolo fu innalzata una nuova parete di fondo, per ricavare un atrio di accesso alla Scoletta, a decorare il nuovo spazio fu chiamato il pittore Stefano dall'Arzere.

L'artista orchestra un'unica scena scandita in tre parti da colonne: Natività, Adorazione dei Magi Presentazione di Gesù al tempio.

Siamo alla metà del secolo, il gusto manierista si è diffuso anche in Veneto e l'artista Stefano ne rimane influenzato, staccandosi dalla tradizione postmantegnesca perdurante a Padova.

Le figure si fanno monumentali, magniloquenti, l'impianto spaziale si amplia per celebrare degnamente il culmine del progetto divino riguardo a Maria: l'incarnazione del Figlio di Dio in Lei e l'omaggio degli umili (i pastori) e dei potenti, (i Magi) al Divino Bambino.

Interessante la presenza di due confratelli, probabilmente i donatori, a lato della Natività.

Dal punto di vista compositivo si osserva l'abilità con la quale il pittore inserisce nella scena le aperture reali (porte e finestre) e quelle dipinte.

Al centro sopra la porta di accesso alla sacrestia è inserita l'iscrizione che documenta la donazione di Girolamo dal Sale alla Fraglia (1367).

8 - Atto di donazione

Iscrizione che documenta la donazione di Girolamo dal Sale alla Fraglia (1367)

http://carminepd.it/images/storia_arte/scoletta/DSC_0227.jpg

La parete meridionale fu completata da Girolamo Tessari dopo 1526 continuando le storie della Vita di Gesù caratterizzate dalla forte espressività nei volti dei personaggi.

Fuga in Egitto il pittore si ispira all'artista tedesco Albrecht Durer: dalle incisioni dureriane sono ripresi puntualmente la quinta di alberi e il volto di Giuseppe ruotato verso Maria, così come il bue in secondo piano.

La famiglia di Gesù a Nazareth la Sacra Famiglia è colta nella vita quotidiana del lavoro, l'artista costruisce l'interno per linee diagonali, ma a sinistra sfonda la parete mostrando un paesaggio di acque e rovine.

Gesù tra i dottori nel tempio la scena si svolge all'interno di un tempio: al centro la figura di Gesù dodicenne, circondato dai Dottori della legge intenti ad ascoltarlo. I volti dei personaggi hanno un'espressività caricaturale, le linee sono tese

Pentecoste al centro sta la figura di Maria circondata dagli Apostoli in atteggiamento di preghiera, mentre dall'alto la luce dello Spirito Santo si effonde su ciascuno dei personaggi.

Anche qui il pittore riesce ad ampliare la scena aprendo in alto la parete del Cenacolo oltre la quale lo sguardo spazia su un paesaggio lontano.

Dormitio Virginis al capezzale della Vergine si ritrovano gli Apostoli in atteggiamento di composto dolore. Le linee si fanno più morbide, anche qui uno scorcio aperto sul paesaggio sottoliea l'interesse del pittore per i valori luministici.

4 - Quarto ciclo

Girolamo Tessari dal Santo, Fuga in Egitto, 1530 ca.

Il pittore eccheggia schemi compositivi dell'artista tedesco Durer, presente a Venezia all'inizio del Cinquecento: dalle incisioni dureriane derivano la quinta di alberi a sinistra, la rotazione della testa di Giuseppe, la presenza del bue, le espressioni caricate dei personaggi maschili.

http://www.carminepd.it/images/storia_arte/scoletta/DSC_0880.jpg

Girolamo Tessari dal Santo, La Sacra Famiglia, 1530 ca.

La scena si svolge in un interno, ma l'interesse per gli elementi naturali si manifesta anche in questo dipinto: attraverso il muro diroccato si scorge un paesaggio con fiume attraversato da un ponte, mulino ed altri edifici. Sulla base della colonna di sinistra è presente uno scudo con tre R, forse della famiglia Rizzoletti.

http://www.carminepd.it/images/storia_arte/scoletta/DSC_0882.jpg

Girolamo Tessari dal Santo, Gesù nel tempio tra i Dottori, 1530 ca.

Giuseppe e Maria esprimono tutta l'ansia della ricerca nel volto preoccupato e nel passo affrettato con cui entrano nella scena dove invece i Dottori sono in ascolto di Gesù giovinetto. I gesti e le fisionomie degli anziani Dottori assumono una maggiore durezza caricaturale, ispirata alle incisioni del maestro tedesco. Lo spazio interno si fa più aulico illuminato dalla luce che filtra dalle due finestre poste in alto

http://www.carminepd.it/images/storia_arte/scoletta/DSC_0884.jpg

Girolamo Tessari dal Santo, La Pentecoste, 1530 ca.

Ancora una volta la sensibilità luministico-spaziale del pittore si esprime con grande abilità nell'ideazione della loggia delimitata da una parete oltre la quale si dispiega un ampio paesaggio. La luce non è soltanto quella naturale, ma è anche quella dello Spirito Santo che si irradia su Maria e sugli Apostoli.

http://carminepd.it/images/storia_arte/scoletta/DSC_0234.jpg

Girolamo Tessari dal Santo, Morte della Vergine, 1530 ca.

Gli Apostoli sono riuniti intorno a Maria nel momento del trapasso, Il pittore adotta una nuova dolcezza nelle linee e valori chiaroscurali più morbidi. Sempre viva l'attenzione per il paesaggio rappresentato oltre la porta.

http://carminepd.it/images/storia_arte/scoletta/DSC_0233.jpg

Ai lati della finestra e in alto sopra di essa: Virtù teologali Fede a sinistra, Speranza a destra, Carità in alto, rappresentata da due Angeli reggenti il volto di Cristo.

Assunzione di Maria la Vergine è elevata al cielo in un tripudio di angeli, mentre gli Apostoli guardano verso l'alto intorno al sepolcro ormai vuoto.

Come nella Dormitio Virginis i volti sono morbidamente chiaroscurati mostrando l'influsso della pittura di Tiziano, Romanino e Pordenone.

9 - Le virtu e Assunzione

Le virtù teologali

Ai lati della finestra e in alto sopra di essa: Virtù teologali Fede a sinistra, Speranza a destra, Carità in alto, rappresentata da due Angeli reggenti il volto di Cristo.

http://www.carminepd.it/images/storia_arte/scoletta/DSC_0246.jpg

Girolamo Tessari dal Santo, Assunzione di Maria al cielo,1530 ca

Maria sale al cielo, sorretta e circondata da angeli in tripudio, mentre gli Apostoli attoniti intorno al sepolcro vuoto, volgono al cielo lo sguardo

http://carminepd.it/images/storia_arte/scoletta/DSC_0888.jpg

Nella sacrestia restano parziali brani della decorazione precedentemente eseguita da Girolamo Tessari (Presentazione di Gesù al tempio) e Domenico Campagnola (Adorazione dei pastori).

Scena di caccia e tracce di una precedente decorazione parietale.